싱가포르는 상속세 폐지로 금융 허브로 성장

대한상의, 상속세-자본이득세 결합 3가지 방식 제안

[서울=뉴스핌] 김승현 기자 = 최근 국회에서 중산층 부담 완화를 위한 상속세 개편 논의가 활발한 가운데, 경제계가 기업승계 어려움을 완화하기 위한 '상속세-자본이득세 Hybrid(결합) 방식'을 제안했다.

대한상공회의소(회장 최태원)는 10일 "현행 상속세는 기업의 승계를 단지 부의 대물림으로 인식했던 시대에 도입돼 최대주주 할증평가 등 주식에 대해 상속세를 중과세해 많은 부작용을 낳고 있다"고 밝혔다.

이어 "기업 승계와 관련된 주식 등을 상속하는 경우에는 승계취득 시점이 아닌 향후 매각 시점에 세금을 부과하는 자본이득세를 일부 도입해 '부의 재분배'와 '기업의 계속성'을 함께 달성할 수 있는 상속세-자본이득세 Hybrid(결합) 방식을 검토할 필요가 있다"고 주장했다.

|

자본이득세는 유산을 받는 때가 아니라 향후에 매각할 때 가격상승분에 대해 세금을 부과하는 방식이다.

기업 주식은 경영권 유지를 위해 처분하기 곤란하고, 비상장 주식은 거래가 어려워 현금화하기도 쉽지 않기 때문에 상속 즉시 세금을 부과해 주식을 팔도록 하기 보다는 세금 납부시기를 처분시점으로 미루어 기업을 계속 운영할 수 있도록 하는 것이다.

우리나라는 높은 최고세율(50%)과 최대주주 할증평가(20%)로 인해 전 세계에서 기업 승계가 가장 어려운 나라다.

세 부담이 많다 보니 기업의 계속성이 단절되고 투자·성장 약화, 주주환원 제약 등 경제 역동성이 저하되고 있지만, 일각에선 경제계의 최고세율 인하 및 최대주주 할증폐지 요청을 단순히 부자감세로만 치부하고 있어 기업승계 부담 완화를 위해 대체방안(상속세-자본이득세 Hybrid)을 제안하게 됐다고 상의는 설명했다.

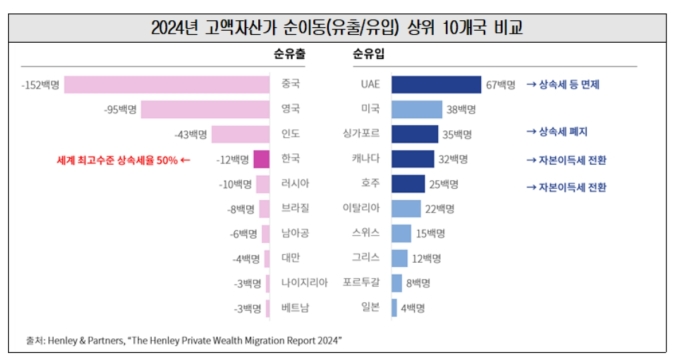

높은 상속세 부담으로 인해 기업 뿐 아니라 국민의 국적 이탈도 현실화되고 있다.

영국의 투자이민 컨설팅사 Henley & Partners에 따르면 2024년 100만 달러 이상 순자산 보유자의 국적 순유출 규모에서 한국은 1200명으로 중국(1만5200명), 영국(9500명), 인도(4300명)에 이어 4위를 기록했다.

인구 대비로는 영국 다음으로 많은데 2016년 브렉시트로 자산가 유출이 지속되는 영국을 제외하면 사실상 세계에서 가장 높은 수준이다.

과도한 상속세로 인한 부작용을 개선하기 위해 자본이득세로 전환하거나 상속세를 폐지하는 해외 사례도 적지 않다.

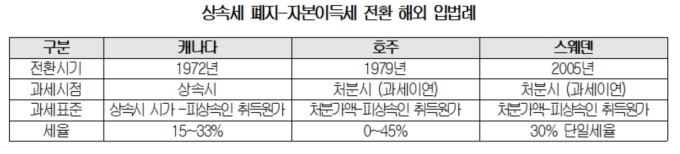

OECD 38개 회원국 가운데 상속세가 없는 국가는 14개국에 달하고, OECD 회원국 중 상속세를 자본이득세로 전환한 국가는 캐나다, 호주, 스웨덴, 뉴질랜드 등이 있다.

|

캐나다는 1972년 세계 최초로 상속세를 폐지하고 자본이득세로 전환하면서 자본이득을 소득에 포함시켜 과세하고 있고, 호주도 상속세가 농민·소규모 사업자의 사업 승계를 어렵게 한다는 여론에 따라 1979년 상속세를 단계적으로 폐지해 1985년 자본이득세를 도입했다.

스웨덴 역시 2005년 70%에 달하는 상속세가 가족기업의 경영을 불확실하게 만들고 기업 축소·폐업에 대한 근로자의 불안감, 중산층의 노후 안정성 훼손 등이 문제가 되면서 상속세를 폐지하고 30% 단일세율의 자본이득세로 전환하면서 자본이득을 일반소득에서 분리과세하고 있다.

상속세 폐지를 통해 금융자본과 인재 유입을 크게 늘린 대표적인 나라로는 싱가포르가 꼽힌다.

싱가포르는 경제성장과 고용확대를 위해 해외 자산가의 이주와 투자를 유치해야 한다는 인식이 확산되면서 2008년 최고 60%의 상속세를 전면 폐지했고, 그 결과 주변국의 금융 자본과 기업이 유입되며 아시아 금융허브로 떠올랐다.

실제로 영국 투자이민 컨설팅사 Henley & Partners에 따르면, 캐나다, 호주 등 상속세를 자본이득세로 전환했거나 UAE, 싱가포르와 같이 상속세를 폐지한 국가들은 최근 100만 달러 이상 고액자산가 순유입 규모에서 상위권을 기록하고 있다. 2024년 기준 UAE 1위(6700명), 싱가포르 3위(3500명), 캐나다 4위(3200명), 호주 5위(2500명) 순이다.

대한상의는 기업승계 부담 개선을 위한 상속세-자본이득세 Hybrid 형태로 ▲납부시점별 ▲과세대상별 ▲상속가액별 등 3가지 방식을 제안했다.

|

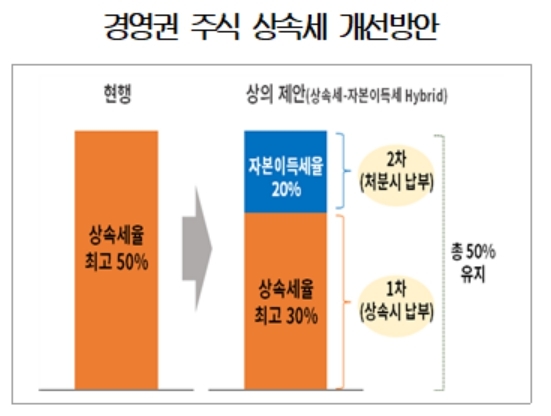

첫째, 피상속인 사망 시점에 최고 30%의 상속세를 적용하고, 이후 주식매각 시점에 20%의 자본이득세를 추가로 부과하는 방식이다. 상의는 이 방식이 승계 직후 집중되는 세부담을 완화해 주식매각 유인을 줄여 기업 경영의 연속성을 높이는데 도움이 된다고 밝혔다.

둘째, 부동산, 채권 등 경영권과 무관한 재산에는 현행 상속세(최고세율 50%)를 적용하고, 경영권과 관련된 주식에는 자본이득세(세율 20%)를 적용하는 방식이다. 경영권 주식은 기업의 계속을 위해 장기 보유해야 하므로 상속 후 쉽게 현금화할 수 있는 일반재산과 구별할 필요성이 크다고 설명했다.

셋째, 전체 상속재산 중 기준금액 이하 분은 현행 상속세를 적용하고, 초과분은 자본이득세를 적용하는 방식이다. 구체적으로는 현행 가업상속공제 한도인 600억원을 기준으로 가업상속공제를 받지 못하는 기업에 한해 600억원 초과분에는 자본이득세를 적용하고, 600억원 이하분에는 현행 상속세를 유지하는 방안을 제시했다.

이 밖에도 상속세 납부방법 다양화를 통해 일시적인 세부담을 낮춰줄 것도 제안했다. 현행 상속세 연부연납제도는 중소·중견기업은 최대 20년 또는 10년 거치(유예) 후 10년 분할납부만 가능한 반면, 대기업은 거치기간 없이 10년간 분할납부만 허용된다.

대한상의는 대기업의 상속세 부담이 훨씬 큰 점을 감안해 대기업에 5년 거치 후 5년 분할납부를 허용하고 거치기간도 유연하게 선택할 수 있도록 해줄 것을 주문했다.

강석구 대한상의 조사본부장은 "현재 우리 기업들은 저성장 지속, 보호무역 심화, 산업 대전환 등 구조적 위기를 맞고 있는데 기업 환경을 둘러싼 제도적 차이가 위기 극복의 성패를 좌우할 수 있는 중요한 요소가 될 것"이라며 "국민 일자리의 창출과 국가 경제의 지속적인 번영을 위해 소수 기업에 국한된 현행 가업상속공제 제도를 넘어 전반적인 기업 승계제도를 마련해야 할 때"라고 말했다.

kimsh@newspim.com