"30년 만의 원전 붐"… 미 기업·투자자 몰린다

"데이터센터가 핵발전의 새 수요처 될 것"

[서울=뉴스핌] 고인원 기자= 전 세계에서 핵발전이 부활 조짐을 보이고 있다. 인공지능(AI) 데이터센터의 폭발적 확장과 제조업 리쇼어링(본국 회귀)으로 전력 수요가 급증하면서, '탄소 없는 안정적 전원'으로서 핵에너지의 가치가 재평가되고 있다.

그러나 이 부활에는 여전히 해결되지 않은 낡은 문제가 따라붙는다. 바로 핵발전의 부산물인 방사능 폐기물의 저장과 처리 문제다.

◆ 트럼프 "25년 내 원전 생산 4배로"… 800억달러 투자 추진

트럼프 대통령은 5월 행정명령을 통해 향후 25년 내 미국의 핵발전량을 현재의 4배로 늘리겠다고 밝혔다. 이를 위해 대형 원자로와 차세대 소형모듈원자로(SMR)의 건설 절차를 대폭 간소화하고, 웨스팅하우스 모회사인 캐메코(Cameco)와 브룩필드자산운용과 800억달러 규모의 신규 원전 건설 협약을 체결했다.

이번 협약은 웨스팅하우스가 정부가 지분을 보유한 독립 핵에너지 회사로 분리(스핀오프)돼 상장(IPO)할 가능성도 열어뒀다. 즉, 웨스팅하우스의 원전 사업을 별도 법인으로 떼어내고, 여기에 연방정부가 일정 지분을 출자해 공동 투자자로 참여하는 방식이다.

이 경우 미국 정부는 안정적 에너지 공급망을 확보하면서 민간의 자본과 기술력을 활용할 수 있고, 웨스팅하우스 입장에선 재무구조 개선과 신사업 확장을 동시에 꾀할 수 있다.시장에서는 이번 조치가 AI와 데이터센터, 제조업 리쇼어링을 뒷받침할 장기 인프라 투자로 평가된다.

하지만 원전 확대가 현실화되기까지는 10년 이상의 시간과 천문학적 자금이 필요하다는 점에서 일부에서는 '핵 르네상스가 과장됐다'는 비판도 나온다.

◆ "30년 만의 원전 붐"… 미 기업·투자자 몰린다

미국 내 신규 원전 건설은 지난 30년간 사실상 멈춰 있었다. 1990년 이후 준공된 원전은 단 두 곳뿐이며 모두 예산보다 150억달러 초과, 완공은 수년 지연됐다. 현재 가동 중인 94기의 원자로 대부분은 1967년부터 1990년 사이에 지어졌다.

그럼에도 AI와 빅테크 기업들이 데이터센터 전력 확보에 나서면서 핵에너지는 다시 '핵심 대체 에너지'로 주목받고 있다.

구글과 넥스트에라에너지는 폐쇄됐던 아이오와 듀안 아널드 원전을 재가동하기로 했고, 마이크로소프트와 컨스털레이션 에너지는 펜실베이니아 스리마일아일랜드 1호기 재가동(2028년 목표)을 추진 중이다. 메타(페이스북)는 일리노이주 클린턴 원전과 20년 전력 구매 계약을 체결했다.

빌 게이츠가 공동 창립한 테라파워도 와이오밍 케머러에서 SMR 건설을 진행 중이며 2030년 가동을 목표로 한다.

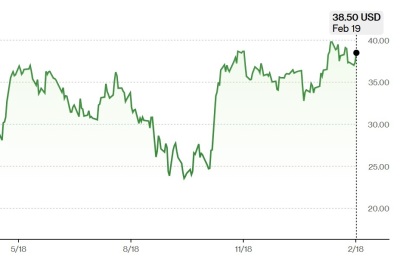

◆'핵폐기물 재활용' 기술 부상… 오클로, 429% 폭등

핵에너지 시장의 새로운 주인공은 스타트업들이다. 그중 오클로는 AI 붐의 최대 수혜주로 꼽힌다. 샘 알트먼(오픈AI CEO), 피터 틸 등 실리콘밸리 투자자들이 초기 자금을 댄 이 회사는 2024년 SPAC 합병 상장 이후 주가가 올해 들어 429% 급등했고 시가총액이 165억달러를 돌파했다.

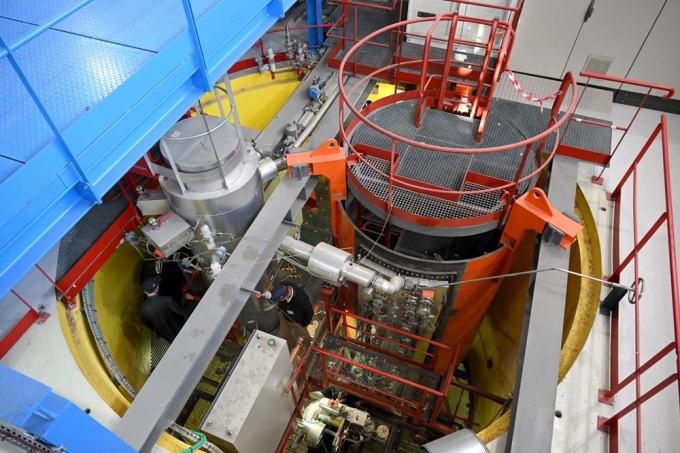

오클로는 테네시 오크리지에 16억8000만달러를 들여 고급 연료 재처리 시설을 건설 중이며, 테네시밸리공사(TVA)와 협력해 원전 부지에 쌓인 사용후핵연료를 재활용해 자사 소형 원자로 연료로 전환하겠다고 밝혔다. 또한 아이다호폴스에서 SMR '오로라(Aurora)' 착공에 들어가 2027~2028년 가동을 목표로 하고 있다.

◆ 폐기물 9만5000톤, 여전히 '지상 보관 중'

문제는 여전히 핵폐기물 처리다. 현재 미국에는 9만5000톤의 사용후핵연료가 39개 주 79개 부지에서 임시 보관 중이며 매년 2000톤씩 새 폐기물이 발생한다. 에너지부(DOE)가 영구처분시설을 확보하지 못한 탓에 정부는 전력회사들에 매년 8억달러의 손해배상금을 지급하고 있다.

1998년 이후 누적 배상액은 111억달러, 향후 445억달러에 이를 전망이다. 미국의 첫 지하 처분장 후보였던 네바다 유카산(Yucca Mountain) 프로젝트는 정치적 반발로 2010년 전면 중단됐다. 핀란드와 스웨덴은 이미 영구 지하처분장을 완공 단계에 두고 있으며, 프랑스·캐나다·스위스도 초기 단계에 있다.

◆ "핵폐기물은 풀 수 있는 문제"… 반대론도 여전

핵발전 반대론자들은 스리마일아일랜드(1979), 체르노빌(1986), 후쿠시마(2011) 사고를 거론하며 "핵발전은 안전하지 않다"고 주장한다. 그러나 일본은 최근 핵발전 재개를 선언했고, 독일도 에너지 위기 이후 태도를 바꾸고 있다.

캐나다 브리티시컬럼비아대 앨리슨 맥팔레인 교수(전 미국 NRC 위원장)는 "폐연료에 너무 가까이 다가가면 치명적 피폭을 받을 수 있지만, 핵폐기물은 해결 불가능한 문제가 아니다"며 "오히려 화석연료 배출이 인류에 훨씬 큰 위협"이라고 말했다. 그녀는 "핵폐기물은 지하 깊숙이 묻어야 한다"고 강조했다.

◆ "데이터센터가 핵발전의 새 수요처 될 것"

현재 구글, 마이크로소프트, 메타, 아마존 등 미국 대형 기술기업들이 AI 데이터센터 확충에 수십조원을 투자하면서 전력 공급 안정성이 새로운 산업 이슈로 떠올랐다. 핵발전은 24시간 안정적으로 공급되는 탄소중립 전원이라는 점에서 풍력·태양광의 간헐성 한계를 보완할 현실적 대안으로 주목받고 있다.

빌 게이츠는 2023년 한델스블라트 인터뷰에서 "폐기물 문제는 핵발전을 하지 말아야 할 이유가 되지 않는다. 미국이 완전히 핵에너지로 전력을 공급한다고 해도 모든 폐기물의 총량은 몇 개의 방 안에 들어갈 수준일 것"이라고 주장했다.

전문가들은 2030년대 중반이면 미국 내 소형모듈원자로(SMR) 상용화가 본격화될 것으로 내다본다. 단, 건설 기간, 비용, 규제 지연이 여전한 리스크다. 그럼에도 시장은 AI·데이터센터 시대의 전력 구조 개편이 결국 핵발전의 부활을 재촉할 것이라는데 무게를 두고 있다.

koinwon@newspim.com