"민간 기업 소유구조에 직접 개입, 경영권 보장도 안돼"

"중소 거래소에 더 타격, 선택권 줄고 위험성은 커질 것"

[서울=뉴스핌] 채송무 기자 = 금융위원회가 추진 중인 디지털자산거래소 대주주 지분율 제한안에 대해 국내 주요 거래소들이 이례적으로 일제히 반발하고 나섰다. 진행 중인 두나무-네이버페이 합병에 차질을 줄 수 있는 것은 물론, 디지털자산 시장 전반에 부정적 영향을 미칠 수 있다는 이유에서다.

디지털자산거래소 공동협의체(닥사)는 지난 13일 입장문을 내고 "해당 규제가 국내 디지털자산 산업과 시장의 발전을 저해할 수 있다"며 강한 우려를 표명했다. 이번 입장문에는 업비트 운영사 두나무를 비롯해 빗썸, 코인원, 코빗, 고팍스 운영사 스트리미 등 5대 거래소 대표가 모두 참여했다. 한 거래소 관계자는 "원래 이렇게 뭉치는 업계가 아닌데, 이례적으로 공동 대응에 나설 정도로 사안의 심각성이 크다"고 말했다.

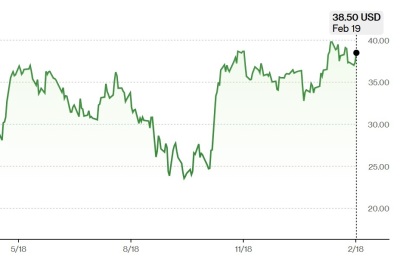

이 법안이 현실화될 경우 업비트, 빗썸 등 대형 거래소뿐 아니라 중소 거래소까지 전반적으로 심각한 타격을 받을 것이라는 게 업계의 공통된 시각이다. 디지털자산사업자 대주주 1인의 지분율을 15~20%로 제한하는 내용이 핵심인 만큼, 두나무와 포괄적 지분 교환을 통해 최대주주 지위에 오르려던 네이버파이낸셜의 합병 추진 명분이 약화돼 거래가 무산될 가능성도 제기된다.

업계 관계자는 "두나무와 네이버페이 간 합병은 지분 구조 변화로 재추진되거나, 경우에 따라 무산될 가능성도 있다"며 "대주주 지분이 시장에 한꺼번에 풀릴 경우 가격 급락으로 이어져 투자자 자산과 투자 환경 전반에 충격을 줄 수 있다"고 우려했다. 대주주 적격성 심사와 지분 제한이 동시에 적용되면 경영권 안정성은 물론 전략적 통합의 의미도 크게 퇴색된다는 지적이다.

거래소들이 가장 문제 삼는 부분은 정부가 민간기업의 소유 구조에 직접 개입한다는 점이다. 닥사는 "민간기업의 소유 구조를 인위적으로 변경하려는 시도는 자생적으로 성장해 온 디지털자산 산업의 근간을 흔드는 조치"라고 비판했다. 특히 논의 중인 지분 제한안에 경영권 보장 장치가 빠져 있다는 점에서 업계의 위기감은 더욱 커지고 있다.

다수의 업계 관계자들은 "국내 가상자산거래소는 민간기업으로서 대주주의 과감한 투자와 높은 변동성을 극복한 경영 역량을 통해 안정적인 거래 환경을 구축해 왔다"며 "대주주 지분을 강제적으로 조정하는 것은 재산권에 대한 일방적 침해"라고 강조했다.

실제로 국가가 민간기업의 지분 구조에 개입해 강제로 조정하는 사례는 매우 드물다. 이는 자본시장의 기본 질서를 흔들 수 있기 때문이다. 업계 관계자는 "이미 성장 단계에 접어든 민간기업의 소유 구조를 인위적으로 규제하는 것은 디지털자산 산업뿐 아니라 국내 창업·벤처 생태계 전반에 불확실성을 키워 기업가 정신을 훼손할 수 있다"고 말했다.

거래소들은 대주주 지분 제한이 정부가 내세운 투자자 보호 취지와도 배치될 수 있다고 주장한다. 한 업계 관계자는 "대주주는 단순한 재무적 투자자가 아니라 이용자 자산에 대한 최종 책임을 지는 주체"라며 "지분을 인위적으로 분산시키면 이용자 자산 관리에 대한 책임이 희석돼 투자자 보호라는 대의만 훼손될 수 있다"고 지적했다.

또 다른 관계자는 "대주주가 사실상 사라질 경우 해킹이나 시스템 장애 등 사고 발생 시 최종 책임 소재를 둘러싼 분쟁이 발생할 수 있다"며 "이로 인해 대응 골든타임을 놓치면 소비자 피해로 이어질 수 있다"고 우려했다. 투자자 보호는 지분율 조정 외에도 다양한 제도적 장치를 통해 충분히 달성할 수 있다는 게 업계의 입장이다.

인위적 규제로 어렵게 형성된 국내 디지털자산 시장이 위축될 수 있다는 지적도 나온다. 닥사는 "디지털자산은 유가증권과 달리 국경을 넘어 유통되는 만큼, 국내 거래소의 투자가 위축되면 이용자들이 해외 거래소로 이탈할 가능성이 크다"고 밝혔다.

업계 관계자는 "대주주 지분을 강제로 조정하면 혁신 투자가 위축되고 보수적 경영으로 전환돼 글로벌 거래소와의 경쟁에서 밀릴 수 있다"고 말했다. 닥사 역시 "디지털자산 시장은 국경이 없는 만큼 갈라파고스식 규제는 이용자 이탈을 초래해 국내 거래소 경쟁력을 약화시킬 우려가 있다"고 지적했다.

글로벌 규제 흐름과도 맞지 않는다는 지적이 제기된다. 일본 금융청은 대주주 지분율 제한을 두고 있지 않으며, 싱가포르 통화청 역시 10% 이상 지분 보유 주주 변경 시 사전 승인만 요구할 뿐 지분율 상한은 명시하지 않고 있다.

업계는 이번 규제가 대형 거래소보다 중소 거래소에 더 큰 부담으로 작용해 시장이 소수 사업자 중심으로 재편될 수 있다는 점도 문제로 꼽는다. 대형 거래소는 지분 매각을 통한 자금 조달 여지가 있지만, 중소 거래소는 대주주 지분 매각이 곧 경영권 상실로 이어질 수 있기 때문이다.

거래소들이 강하게 반발하는 이유는 이번 지분 제한안이 단순한 숫자 규제가 아니라 재산권 침해, 책임 경영 약화, 글로벌 경쟁력 저하, 투자 환경 악화 등 산업 생태계 전반을 흔들 수 있다고 보기 때문이다.

한 거래소 관계자는 "최대주주 지분율을 제한하는 방식보다는 미래에셋 등 전통 금융사에 문호를 개방하는 것이 독점 문제를 자연스럽게 해소할 수 있다"며 "내부 통제 강화, 공시 의무 확대, 불공정 거래 제재, 사고 대응 체계 정비 등 다양한 제도적 장치로도 정책 목표를 충분히 달성할 수 있다"고 말했다.

dedanhi@newspim.com