[서울=뉴스핌] 남라다 기자 = 편의점은 전국적으로 5만여 개에 달한다. 전국 곳곳에 촘촘히 뻗은 판매망 덕분에 청년층에게 편의점은 단기 아르바이트의 대표적인 일자리로 자리 잡아왔다.

과거에는 저임금 탓에 기피 대상이었지만, 최저임금이 1만원으로 인상되면서 상황이 달라졌다. 주40시간 이상 근무하면 주휴수당까지 포함해 월급 200만원에 가까운 월급을 받는 아르바이트생도 생겨났다.

그러나 점주의 현실은 다르다. 내수 침체가 장기화하면서 매출은 줄고, 인건비 부담은 해마다 늘어나고 있다. "더 이상은 버티기 어렵다"는 하소연이 쏟아지는 이유다. 내년도 최저임금은 올해보다 2.9% 인상된 1만320원으로 이미 결정됐다. 현장에서는 "아르바이트생 자르고 점주가 직접 하루 10시간 이상 근무해야 하는 것이냐"는 불만이 터져 나오고 있다. 24시간 운영 중단을 고려하는 점주들도 있다.

편의점 고용 구조는 대부분 시급 근로자 중심이다. 불과 몇 년 전만 해도 평일·주말 주야 교대로 4명 안팎의 아르바이트생을 고용하는 것이 흔했다. 인건비 부담이 크지 않았기에, 2~3개 점포를 운영하는 다점포 점주들도 많았다. 하지만 최저임금 1만원 시대가 열리면서 상황은 급변했다. 다점포 운영은 줄고, 인건비를 줄이기 위해 가족까지 총동원해 매장을 꾸려가는 점주들이 늘고 있다. 그렇지 않으면 점주가 가져가는 수입이 최저 시급에도 못 미치기 때문이다.

여기에 주52시간 근로제가 5인 미만 자영업 업종으로까지 확대된다면 충격은 배가된다. 하루 24시간 영업을 전제로 한 편의점 업종 특성상, 매장 운영 방식자체가 흔들릴 수밖에 없다. 사실상 편의점의 '24시간 불빛'을 꺼뜨릴 뇌관이 될 수 있다는 우려가 나온다.

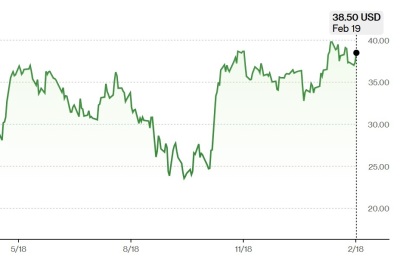

노동시간 단축은 시대적 과제다. 그러나 편의점 시장의 현실을 외면한 정책 확대는 지양해야 한다. 특히 편의점은 내수 침체로 직격탄을 맞은 업종이다. 산업통상자원부에 따르면 국내 편의점 3사(CU·GS25·세븐일레븐)의 점포 수는 지난달 말 기준 4만8003개로, 지난해 말보다 700개 이상 줄었다. 넉 달 연속 감소세다. 이는 곧 폐업 증가를 의미한다. 내수 부진과 온·오프라인 채널 간 경쟁 심화, 인건비 상승이 겹치면서 매장 운영을 포기하는 점주들이 증가한 것이다.

매출 역시 뒷걸음질치고 있다. 업계에서는 정부가 편의점 산업의 구조적 위기를 좌시하고 있다는 비판이 커지고 있다.

더 큰 문제는 제도의 취지가 아니라 '제재 수위'다. 단 한 차례라도 법정 근로시간을 어기면 고용주는 형사처벌 대상이 된다. 미국·영국·프랑스 등 주요국은 대부분 과태료나 시정 명령으로 끝나지만, 한국은 징역형까지 가능하다. 선진국에 비해 과도한 처벌이란 지적이 나오는 이유다.

주52시간제 확대 여파는 고용 축소로 이어질 수 있다. 인건비 부담에 허덕이는 상황에서 점주들이 처벌 위험까지 감수하며 아르바이트생을 고용할 이유가 줄어들 것이기 때문이다. 그 피해는 결국 청년·중장년 구직자에게 돌아간다. '단기 알바 절벽'은 사회적 취약계층의 소득 기반을 흔들고, 지역 상권을 위축시킬 가능성도 있다. 노동권 보호를 내세운 제도가 오히려 '고용 축소'와 '내수 악화'라는 부메랑으로 돌아올 수 있는 셈이다.

편의점주는 대표적인 생계형 자영업자다. 현장에서는 이들에게 대기업 수준의 근로 규제를 그대로 적용하는 것은 현실을 외면한 처사라는 비판이 거세다. 일정 규모 이하 사업장에는 유연 근로제나 완화된 기준을 도입하고, 위반 시에도 징역형이 아닌 합리적 보완책을 마련하는 것이 바람직하다.

긴 불황의 터널 속에서 버티는 자영업자의 목소리에 귀 기울이지 않는 한, 주52시간제는 보호가 아닌 압박, 제도 아닌 족쇄로 남게 될 뿐이다. 지금 필요한 것은 규제의 확대가 아니다. 근로자와 자영업자가 함께 설 수 있게 업종별 특성을 반영한 유연한 제도 설계다.

nrd@newspim.com