하위 13개구는 위축…거래량 절반 이하로 줄기도

"수요억제 정책 한계…구조적 접근 필요"

[서울=뉴스핌] 정영희 기자 = 서울 아파트 시장이 지난 11년간 극심한 양극화 흐름을 보이며 '빈익빈 부익부'가 구조화되고 있다는 분석이 나왔다. 전체 재고 대비 0.2% 미만의 낮은 매매 사례가 전체 시장 규제의 근거로 활용되는 등 정책의 현실 적합성이 떨어지는 점도 문제로 지적된다.

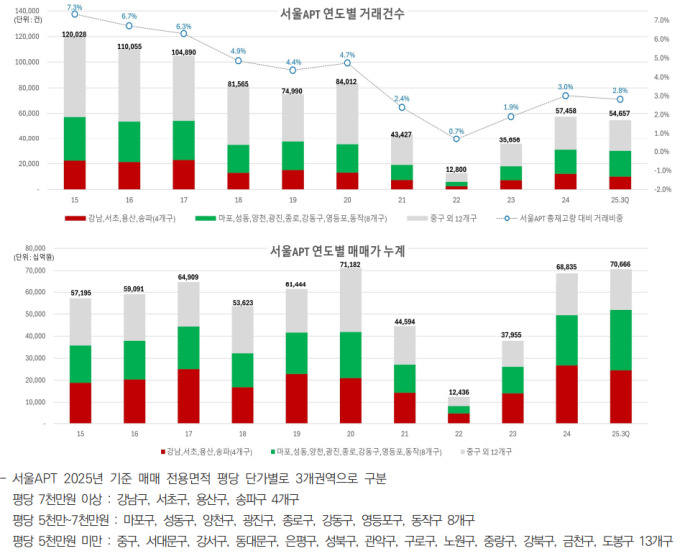

18일 부동산 투자자문사 알투코리아에 따르면 지난 11년간 서울 ㎡당 아파트 단가는 평당 2000만원에서 5600만원으로 약 2.8배 상승했다. 연평균 상승률은 10.7%다.

같은 기간 매매거래 건수는 2015년 12만건에서 2025년 5만4000건으로 줄어 총재고 대비 거래비중이 2.8% 수준까지 감소했다. 거래금액은 57조원에서 70조7000억원으로 회복했다.

매매 단가 상위 12개 구의 거래금액이 서울 전체의 75%를 차지하는 것으로 나타났다. 매매 평균가격은 2015년 4억8000만원에서 올해 12억9000만원까지 상승했다. 상위 5% 기준가격 역시 10억3000만원에서 30억7000만원으로 올랐다.

6억원 이하 거래 비중은 같은 기간 80%에서 20% 수준으로 급감하며 서울 아파트의 고가화 흐름이 확연히 드러났다. 이른바 압구정·한강조망 등 '트로피 자산' 거래가 전체의 6%를 차지하며 별도 시장을 형성한 반면, 도봉구 등은 거래량과 거래금액이 3분의 1로 축소돼 지역 간 격차도 확대됐다.

문재인 정부 당시 강력한 규제 정책 이후 서울 아파트 시장의 고가 집중 현상은 더욱 심화됐다는 평가다. 매매 상위 5% 주택은 강남·서초·송파·용산·영등포 등 특정 지역에 집중됐다. 상위 5% 고가아파트의 재고 대비 비중은 2015년 0.37%에서 2025년 0.14%로 감소했다. 고가 거래의 90%가 강남·서초·송파·용산에서 발생하며 자본력을 갖춘 계층만의 고가거래가 전체 평균가격 상승을 견인했다는 분석이다.

서울 수요는 전국 단위로 확대되며 수요층 양극화도 심해졌다. 소위 '국민평형'으로 불리는 전용면적 80~85㎡ 아파트의 평균 매매가격은 지난 11년간 연평균 11% 상승한 반면, 하위 13개 구는 평균 8% 상승에 그쳤다. 동기간 코스피(KOSPI) 상승률인 6.8%를 크게 웃도는 수치다. 지방이나 수도권 자산가들의 서울 상위 4개 구 집중 매수 성향은 앞으로도 지속될 것이란 전망이 나온다.

2020년 이후 강남·용산·영등포 한강변 등에 소수 투자자들의 투자가 몰리면서 하위 13개 구는 거래량과 가격 모두 위축됐다. 가계대출이 사상 최고 수준인 현실에서 수요억제 중심 정책이 시장 안정에 실효적이지 않다는 지적도 제기되고 있다.

박용석 알투코리아 부동산경제연구소장은 "강남·용산 가격 상승의 근본적 요인을 과학적으로 분석하고 특정 지역 쏠림을 완화할 종합적 정책 개발이 필요하다"며 "서울 아파트 시장의 장기적 안정과 수요 분산을 위해 구조적 접근이 필요하다"고 제언했다.

chulsoofriend@newspim.com