대법 "국가가 1950년대부터 수용 조치했고, 기조가 이어진 것"

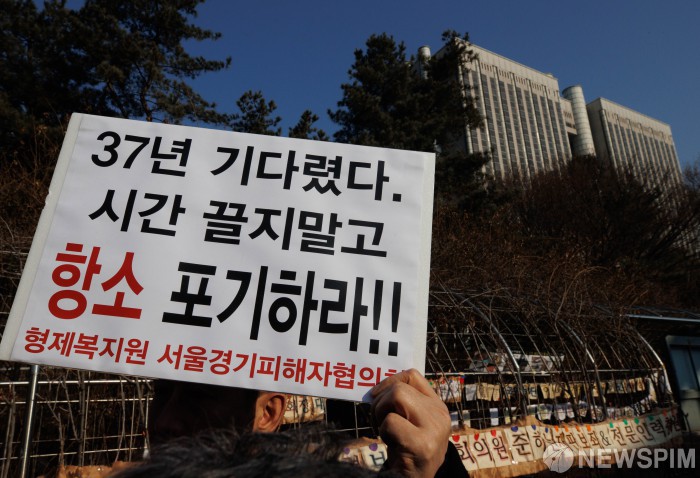

[서울=뉴스핌] 홍석희 기자 = 박정희 정권 시절 만들어진 강제수용시설 형제복지원의 1975년 이전 수용기간도 피해자 위자료로 산정해야 한다는 대법원 판단이 나왔다.

대법원 2부(주심 오경미 대법관)는 13일 오전 형제복지원 피해자 5명이 국가를 상대로 낸 손해배상 청구 소송 상고심 선고기일을 열고 원고 일부 승소로 판결한 원심을 파기하고 사건을 서울고법으로 돌려보냈다.

형제복지원은 1975년 박정희 정권이 부랑인 단속을 위해 부산 북구에 만든 강제수용시설이다. 1975년부터 1987년까지 총 3만8000여명이 강제수용됐으며 시설에서 발생한 강제노역·폭행·성폭력·실종 사건 등으로 650여명이 사망한 것으로 조사됐다.

2022년 8월 2기 진실화해위원회는 형제복지원 사건을 '국가폭력에 따른 인권침해 사건'으로 인정하고 국가가 피해자와 유가족에게 공식 사과할 것을 권고했다.

피해자 26명은 국가를 상대로 '단속을 통한 원고들에 대한 강제수용은 피고의 위헌·위법한 이 사건 훈령의 발령 및 집행에 이르는 일련의 국가작용으로 인한 것'이라고 주장하며 국가배상을 청구했다.

1심은 "피고는 위헌·위법한 이 사건 훈령의 발령과 부랑아 단속 및 형제복지원과의 위탁계약을 통한 강제수용으로 국민의 기본권 침해를 현실화했다"며 원고 일부 승소로 판결했다.

1심은 "이 사건 훈령의 발령 및 집행에 이르는 일련의 국가작용은 객관적 정당성을 상실한 것"이라며 1975년 이전의 수용기간도 참작해 위자료로 산정해야 한다고 봤다.

그러나 2심은 국가배상책임이 성립한다는 점에선 1심과 판단을 같이 했으나, 위자료와 관련해 "1975년 이전 단속 및 강제수용에 피고가 직간접적으로 개입했다고 보기 어렵다"고 판단해 1975년 이전의 수용기간을 참작하지 않은 채 위자료를 산정했다.

이같은 2심 판결에 대해 피해자와 국가 쌍방이 상고했다. 국가는 원고 26명 전원에 대해 상고했으나 원고는 26명 중 5명만 상고하고 나머지 21명은 상고하지 않았다.

그러나 법무부가 지난 8월 상고를 취하해 이번 대법원 재판에서는 피해자의 주장에 대해서만 심리했다.

대법원은 "피고가 이 사건 훈령 발령 전 있었던 원고들에 대한 단속 및 강제수용에 관하여 직간접적으로 개입하였다고 볼 수 있다"며 사건을 파기환송했다.

대법원은 "피고는 1950년대부터 지속적으로 부랑아 단속 및 수용 조치를 해왔고, 이러한 기조는 이 사건 훈령 발령으로 이어졌다"며 "피고는 관행적으로 실시되던 부랑아 단속 및 수용조치를 이 사건 훈령 제정을 통해 확대했다"고 판시했다.

이어 "피고는 서울, 부산 등지에서 일제 단속을 시행했다. 1970년 한 해 동안 단속된 부랑인은 5200명에 달하는데, 그 중 귀가 조치된 2956명을 제외한 나머지는 보호시설에 수용됐다"며 "부산시는 이후에도 1974년까지 여러 차례 부랑인 일제 단속을 시행하였는데, 1973년 8월 11일경 그와 관련한 지침을 마련하여 구청 등에 하달하기도 했다"고 덧붙였다.

대법원 관계자는 "피고가 이 사건 훈령 발령 전부터 부랑아 단속 및 수용조치를 지속했고 이는 위헌·위법한 이 사건 훈령의 발령으로 이어졌으므로, 이 사건 훈령 발령 이전에 있었던 단속 및 강제수용에 관하여 위법한 국가작용이 성립할 수 있음을 확인했다"고 설명했다.

hong90@newspim.com