[뉴스핌=홍승훈 기자] 정부가 대기업과 중소기업의 상생을 위한 원가절감사업을 추진한 가운데 민간비용 대부분을 정작 자금사정이 어려운 중소기업에 부담시킨 사실이 드러났다.

결국 상생과 동반성장이란 구호만 화려했을 뿐 실질 비용부담은 중소기업들에 지운 셈이다.

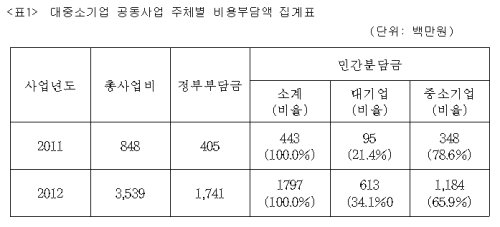

7일 민주당 박완주 의원이 중소기업청으로부터 제출받은 '2011~2012 대・중소기업간 협력증진을 위한 공동사업'에 따르면 중소기업의 민간기업 부담금 분담률은 해마다 66~78%에 달했다.<표1 참조>

우선 중소기업청이 대중소기업 상생협력의 일환으로 도입한 원가절감형 사업은 생산공정, 부품성능, 수율개선 등의 과제에 비용의 50%를 대주고 나머지는 대・중소기업이 컨소시엄을 운영토록 했다.

생산현장에서 발굴된 과제에 대해선 성과(부가가치)를 공유하는 조건으로 2011년 도입 이후 2년간 35억원이 투자됐으며 해마다 확대되고 있다.

하지만, 정부가 분담하는 50%를 제외한 나머지 민간투자에서 대기업은 2011년에는 22.4%만 부담하고 나머지 82.2% 모두를 협력업체인 중소기업이 내도록 한 것으로 드러났다.

이 같은 사정은 지난해 약간 개선됐지만, 민간투자분에서 대기업 부담은 34.6% 수준이며 나머지 63.8%는 중소기업에 부담하도록 했다.

특히 투자에 따른 성과배분조차 중소기업에 혜택이 돌아갔는지 불확실한 것으로 지적됐다. 중소기업청은 지난해 '대중소기업간 공동사업 성과배분 협약'을 통해 성과배분 공유를 의무화했지만 이에 대한 현장점검은 제대로 이뤄지지 않고 있는 실정이라고 박완주 의원은 강조했다.

또한 대기업들은 협약에서 새롭게 얻어진 부가가치에 대해 하청단가반영(16개), 현금배분(10개), 하도급물량확대(8개), 장기계약(4개), 기타(4개) 등을 약속했었지만 상생을 위한 원가절감사업은 사업에 참여하는 중소기업이 대기업의 1차 협력사로 한정돼 이 같은 예산투입이 어려운 2・3차 협력사는 사실상 혜택이 어렵다는 점도 문제로 지적됐다.

동반성장 모델로 대기업이 보유한 특허의 협력업체 무상이전도 30건이 제공됐지만 상업화 가치가 낮아 실적이 5건에 그치는 등 실효성에 의문이 제기되고 있다.

이밖에 동반성장을 위한 복지 포인트 지원 사업 역시 정부(25%)와 대기업(50%) 1・2・3차 협력사(50%)가 공동으로 자금을 마련하기로 했지만, 한전 산하 6개 발전 공기업을 제외하고 민간 대기업은 단 1곳도 참여업체가 없었다. 복지 포인트를 지원받은 협력업체 직원은 지난해 목표(1만명) 대비 13%인 1300명에 불과했다.

박완주 의원은 "대기업과 중소기업의 상생협력은 '선언'만으로 이뤄지는 것이 아니라 상대적으로 우월한 대기업의 적극적 참여가 있어야 가능한 일"이라며 "정부도 사업계획과 정책수요 예측을 제대로 해야 한다"고 강조했다.

[뉴스핌 Newspim] 홍승훈 기자 (deerbear@newspim.com)