반도체 품목별 관세 14일 발표 업계 주목

가격 상승·수요 위축 우려에 경기 침체 경고등

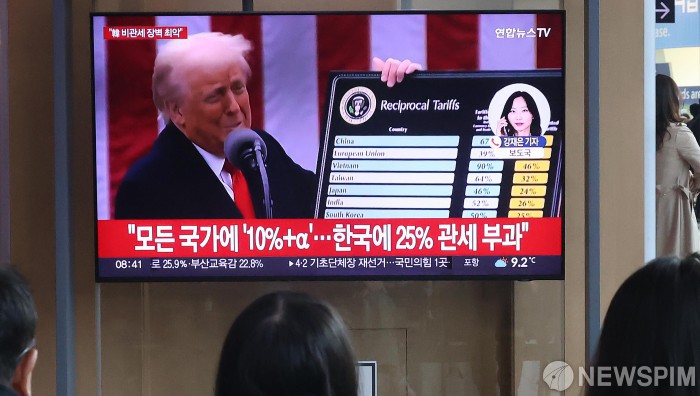

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = 도널드 트럼프 미국 대통령의 관세 정책이 변덕을 부리면서 삼성전자, 애플 등 글로벌 전자·반도체 기업들이 깊은 혼란에 빠졌다. 트럼프 대통령은 반도체와 스마트폰, 노트북 등 주요 전자제품을 관세 예외 대상으로 삼겠다고 발표했다가, 이틀 만에 다시 관세 부과 가능성을 언급해 시장 불확실성을 키웠다.

◆트럼프 "전자제품 관세 예외 없다"…시장 불확실성 확산

트럼프 대통령은 13일(현지시간) 자신이 만든 사회관계망서비스(SNS) 트루스소셜에 "전자제품에 대한 관세 예외를 발표한 적이 없다"며 "기존 20% 펜타닐 관세가 적용되고, 단지 다른 관세 항목으로 옮겨가는 것"이라고 밝혔다. 이는 미국 세관국경보호국(CBP)이 11일 스마트폰, 노트북, 하드디스크 드라이브 등 20개 품목을 상호관세 대상에서 제외한다고 공지한 것과 상충하는 입장이다.

당초 CBP 발표는 아이폰 가격 급등 우려를 의식한 조치로 풀이됐다. 애플은 아이폰 생산량의 80% 이상을 중국에 의존하고 있으며, 삼성전자 역시 북미향 스마트폰 생산 거점을 베트남에 두고 있어 직접적 수혜가 기대됐다. 그러나 트럼프 대통령이 관세 면제 방침을 부인하고, 반도체 및 전자제품 공급망 전반에 대한 국가안보 조사를 예고하면서, 시장은 다시 긴장 상태로 돌아갔다.

하워드 러트닉 미국 상무장관은 "상호관세에서 면제된 전자제품들도 한두 달 안에 반도체 품목별 관세 적용 대상이 될 것"이라고 언급했다. 제이미슨 그리어 미 무역대표부(USTR) 대표 역시 "전자제품이 관세 대상에서 완전히 제외된 것이 아니라, 향후 부과될 가능성이 열려 있다"고 설명했다. 삼성전자, SK하이닉스 등 한국 반도체 기업도 직접적인 타격을 받을 가능성이 커졌다.

업계에서는 트럼프 행정부의 정책 일관성에 강한 의문을 제기하고 있다. 웨드부시증권 댄 아이브스 애널리스트는 "백악관에서 쏟아지는 메시지로 기업들은 공급망, 재고, 수요 전략을 수립하는 데 심각한 혼란을 겪고 있다"고 지적했다. 특히 트럼프 대통령과 팀 쿡 애플 CEO 간 친분이 관세 면제 혜택에 영향을 미쳤다는 의혹까지 불거지면서 형평성 논란도 확산되고 있다.

트럼프 대통령은 오는 14일(현지시간) 반도체 품목별 관세 부과 방침을 구체적으로 발표할 예정이며, 무역확장법 232조를 활용해 국가안보를 명분으로 관세를 부과하는 방식을 검토 중이다. 일각에서는 트럼프 행정부가 인플레이션과 금융시장 충격을 우려해 관세 강도를 일부 조정하고 있다는 분석도 제기된다. 최근 미국 주식과 국채 시장이 불안정해지면서 관세정책 전면 강행에 대한 부담이 커졌기 때문이다.

다만 관세 유예가 전자제품 전반에 대한 압박을 완화시킬 수는 없다는 지적이 나온다. 미국 정부는 여전히 생산기지를 미국 내로 이전하라는 압박 기조를 유지하고 있다. 러트닉 장관은 "반도체 관세는 미국 내 제조 유인을 위한 특별 조치"라고 강조했다.

◆ 삼성·애플도 생산 재편 고심…"단기 대응 쉽지 않다"

삼성전자와 같은 글로벌 기업들은 대응 방안을 마련하고 있다. 삼성전자는 "글로벌 공급망을 활용해 유연하게 대응한다"는 입장이고, LG전자는 테네시주 공장에 냉장고 생산라인을 추가하는 방안을 검토 중이다. 그러나 업계 전문가들은 생산기지 이전이 단기간에 이뤄지기 어렵다고 본다. 인건비, 부품 조달, 인프라 구축 문제로 인해 단기간 내 대규모 전환이 어렵기 때문이다.

애플 창업자 스티브 잡스 역시 생전에 "아이폰을 미국에서 생산하는 것은 비효율적"이라고 밝혔던 만큼, 대규모 생산 이전은 현실적으로 쉽지 않다는 분석이다. 실제로 아이폰을 미국에서 생산할 경우 단가가 대당 3500달러에 이를 것이라는 전망도 나왔다.

특히 반도체 관세 부과가 현실화될 경우 공급망과 소비 시장에 전방위적인 충격이 예상된다. 우선 제품 가격 상승은 불가피하다. 메모리, 프로세서, 저장장치 등 반도체 부품에 추가 관세가 부과되면 완성품 원가가 상승하고, 소비자 가격 인상으로 이어진다. 소비자 부담이 커지면서 전자제품 수요 둔화로 연결될 가능성도 크다. 가격 인상 전에 미리 제품을 구매하려는 '풀인(Pull-in) 수요'로 1분기 깜짝 실적을 발표한 삼성전자가 2분기 극심한 실적 부진에 빠질 수 있다는 우려도 나온다.

가격 인상은 미국 내 물가 전반에도 영향을 미칠 전망이다. 고금리 기조가 이어지는 가운데 전자제품 가격까지 상승하면 인플레이션 압력이 한층 높아질 수 있다. 전문가들은 "소비 둔화와 경기 침체 우려가 동시에 현실화할 수 있다"고 경고하고 있다.

syu@newspim.com