성별·증상별 우울 상태 구분 성공

항우울제 효과 차이 행동으로 분석

[세종=뉴스핌] 이경태 기자 = 한국과학기술원(KAIST)은 생명과학과 허원도 석좌교수 연구팀이 인공지능(AI)으로 일상행동을 분석해 우울증을 객관적으로 진단하고 치료 효과를 평가하는 기술을 개발했다고 13일 밝혔다.

주요 우울 장애를 비롯한 정신건강 질환은 주관적 설문과 면담으로 진단하는 것이 일반적이다. 복합적이고 모호한 우울감은 우울증 진단의 가장 큰 한계로 꼽혀왔다. 연구팀은 이러한 한계를 극복하기 위해 동물 모델의 일상적인 행동 패턴을 분석할 수 있는 AI 플랫폼을 개발했다.

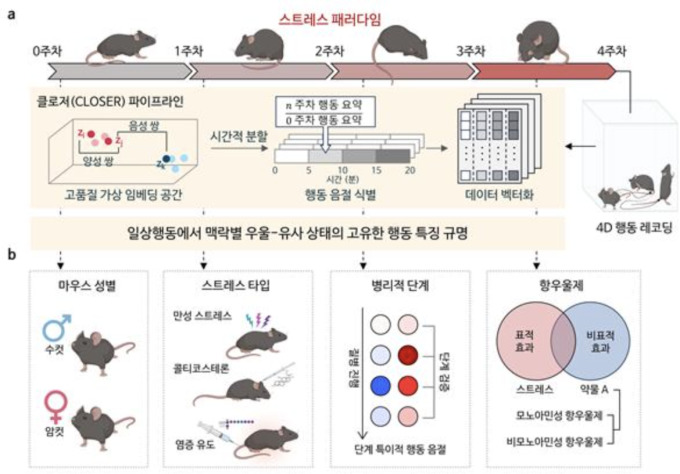

연구팀은 우울증 환자의 팔다리 움직임, 자세, 표정 등 신체 운동 양상이 일반인과 다르다는 점에 주목했다. 감정과 정서 상태가 운동 능력으로 드러나는 정신운동(psychomotor) 현상을 정밀하게 파악하기 위해, 실험동물의 자세와 움직임을 3차원으로 분석하는 AI 플랫폼 '클로저(CLOSER, Contrastive Learning-based Observer-free analysis of Spontaneous behavior for Ethogram Representation)'를 개발했다.

클로저는 대조학습(contrastive learning) 알고리즘을 활용해 행동을 아주 작은 단위로 나눠 분석한다. 이를 통해 사람의 눈으로는 알아차리기 어려운 미세한 행동 변화까지 정확하게 구분해낸다.

연구팀은 만성 예측 불가능 스트레스(CUS, Chronic Unpredictable Stress) 마우스 모델을 만들고, 행동만으로 일상 속 우울 상태를 구별할 수 있는지 검증했다. 그 결과 클로저는 성별과 증상의 심한 정도에 따라 달라지는 우울 상태를 정확히 구분하는 데 성공했다. 사후 분석 결과, 스트레스는 운동 능력 자체보다는 행동의 빈도와 행동 흐름을 바꾸는 데 더 큰 영향을 미치는 것으로 나타났다.

특히 우울증 모델에서 스트레스에 의해 변화한 행동 음절은 성별에 따라 뚜렷한 차이를 보였다. 수컷 생쥐에서는 주변을 탐색하거나 회전하는 행동이 감소한 반면, 암컷 생쥐에서는 이러한 행동이 오히려 증가했다. 이러한 일상행동 변화는 스트레스 노출 기간이 길어질수록 더욱 두드러졌다.

연구팀은 염증 기반 우울증 모델과 스트레스 호르몬 기반 우울증 모델을 추가로 분석해 우울증의 발생 원인이 행동 패턴에 반영되는지를 확인했다. 지속적인 스트레스나 염증으로 우울 상태를 만든 경우에는 일상 행동이 눈에 띄게 달라졌지만, 스트레스 호르몬만 투여한 경우에는 행동 변화가 거의 나타나지 않았다. 이는 일상적인 행동 관찰만으로도 우울증의 원인이나 성별에 따라 서로 다른 상태를 구분할 수 있음을 보여준다.

나아가 연구팀은 항우울제가 행동으로 나타나는 우울증 증상에 미치는 영향을 분석했다. 우울증 모델에 항우울제를 투여한 결과, 스트레스로 인해 변화했던 행동 음절과 행동 문법이 부분적으로 회복되는 것을 확인했다. 특히 항우울제마다 행동을 회복시키는 방식이 서로 다르다는 것을 발견했다. 연구진은 행동만 살펴봐도 어떤 약이 더 잘 듣는지 구분할 수 있는 '행동 지문(behavioral fingerprint)'을 찾아냈다.

허원도 석좌교수는 "이번 연구는 인공지능 기반 일상행동 분석 플랫폼을 우울증 진단에 접목해, 우울장애의 맞춤형 진단과 치료 평가를 가능하게 하는 전임상 프레임워크를 세계 최초로 구현한 성과"라며 "향후 정신질환 환자 맞춤형 치료제 개발과 정밀의료로 이어질 중요한 토대를 마련했다"고 말했다.

이번 연구는 KAIST 생명과학과 오현식 박사과정이 제1저자로 주도했으며, 국제 학술지 네이처 커뮤니케이션즈(Nature Communications) 온라인판에 지난해 12월 30일 게재됐다. 이번 연구는 과학기술정보통신부 한계도전 R&D프로젝트, 한국연구재단 기초연구사업, 보건복지부·한국보건산업진흥원, 삼성미래기술육성재단의 지원을 받아 수행됐다.

biggerthanseoul@newspim.com